Vaccarini ad Ortona: addizione del paesaggio

di Paolo G.L. Ferrara

- 14/7/2006

E un peccato che Giovanni Damiani -su archit-

abbia scritto velocemente del Cimitero di Ortona progettato da Giovanni Vaccarini.

Per chi non conosce n il critico n larchitetto, larticolo appare infatti

doppiamente dannoso: larchitetto ne sembra essere il committente; il critico

colui che ne accetta lincarico senza essere per andato sul luogo.

Il peccato di Damiani sta nel fatto che ha sminuito s stesso scrivendo un pezzo

assolutamente inutile dal punto di vista critico, cosa che invece Damiani sa

fare.

Infatti, leggendo lo scritto di Damiani sembra che egli abbia semplicemente

preso qualche riferimento da quanto detto dallo stesso Vaccarini per presentarci

il progetto di ampliamento del cimitero di Ortona:

-Damiani: Il progetto molto semplice. Dei corpi di fabbrica filiformi

si aprono sul paesaggio rompendo anche il recinto e un grande pettine organizza

lo spazio permettendo al visitatore di inquadrare il bellissimo paesaggio di

Ortona. Il muro che circonda il cimitero si apre in diversi punti per lasciare

la vista del mare che rinviene con forza da sotto la collina. Le forme dell'architettura

sono molto semplici, nette, decise, il rivestimento in pietra molto sobrio e

serio e viene interrotto da parti intonacate che corrispondono ai punti in cui

i volumi si spaccano per lasciarci vedere il paesaggio fuori dal cimitero facendo

vedere la sezione del taglio.

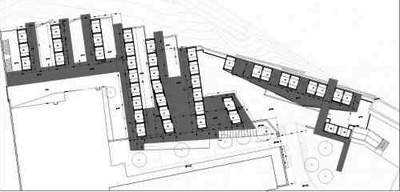

-Vaccarini: Il risultato un impianto sostanzialmente a pettine in cui

delle "dita" (i corpi di fabbrica) utilizzano nel loro disporsi un graticcio

di allineamenti (un codice a barre) che dialoga con l'impianto del cimitero.

I corpi di fabbrica filiformi si aprono sul paesaggio []

L'area di intervento l'ultima porzione di suolo a disposizione per l'ampliamento

del cimitero. Posizionata all'estremo nord del perimetro cimiteriale si trova

sul crinale di un colle che guarda verso il mare; un panorama di straordinaria

bellezza e suggestione.

La forza della presenza paesaggistica apre il muro di cinta in scaglie che

inquadrano il paesaggio; il mare diventa uno degli elementi di dialogo dell'architettura,

la muratura, tagliata, alla costante ricerca di punti di vista, di affacci;

I materiali del progetto sono essenzialmente due : il rivestimento in pietra

e l'intonaco. I corpi di fabbrica sono pensati come dei volumi monolitici "tagliati"

da geometrie che come traccianti invisibili producono tagli e lacerazioni; i

volumi sono rivestiti in pietra, le sezioni lasciate scoperte dai "tagli" sono

in intonaco bianco.

Conosco Giovanni Vaccarini e sono assolutamente certo che non ha commissionato

larticolo: non ha bisogno di pubblicit effimera.

Conosco (pi per quello che scrive che non personalmente) Giovanni Damiani e

so che non accetterebbe mai un articolo commissionato: ha capacit che vanno

al di l di qualsiasi bisogno di visibilit effimera.

Ma allora, cosa successo? Perch Damiani ha banalizzato unopera che invece

necessita di essere attentamente letta? Eppure, nella lunga introduzione prima

di arrivare a parlarci dellopera di Vaccarini, Damiani ha toccato alcuni punti

importanti della situazione attuale dellarchitettura italiana, in primis quella

di riuscire ad essere davvero liberi e anche un po goderecci (ma, sempre e

comunque, rigorosi: vedi il pranzo Da Silvio che Damiani si concesso e

noi lo abbiamo scherzosamente immortalato in foto).

Parlo di banalizzazione proprio perch, visti i contenuti dellintroduzione,

Damiani avrebbe dovuto parlarci dellopera di Vaccarini relazionandola ad essi

ed invece si limitato a riportarne quanto scritto dal progettista nella relazione

di progetto (che si trova, tra laltro, su molti siti internet).

Detto di Damiani, mi tocca mettermi in gioco e dire il mio pensiero sullopera

di Ortona.

Il Cimitero ci dice il progettista- un terminale dell'impianto cimiteriale

(una sorta di testata contrapposta all'ingresso principale); elemento del/sul

paesaggio (che, dunque, dialoghi con questa presenza ambientale molto forte).

Sta tutto qui il nodo critico: limpianto esistente terminava in quanto strutturato

secondo una geometria di elementi regolari ad angolo retto (ma non tutti della

stessa dimensione).

Lintervento di Vaccarini trasforma il concetto di geometria quale generatrice

di impianto chiuso in geometria quale generatrice di rottura dello schema rigido

che, solitamente, attraverso essa si forma.

Ovviamente, trasformare uno schema rigido in dinamico presuppone che si vada

oltre il concetto di architettura progettata esclusivamente secondo la funzione

a cui destinata, dando ad essa connotazione di elemento legante tra la funzione

stessa ed il luogo in cui sinserisce.

Siamo dunque alla questione paesaggistica? Assolutamente s, e il richiamo

pi forte a Biagio Rossetti, alla sua Addizione Erculea (1492), ove larchitetto/urbanista

lavora attraverso una maglia ortogonale flessibile che imprime vita ad un sistema

viario aperto. Laddizione di Ferrara non prescindeva dal paesaggio e perci

si slegava da qualsivoglia tentazione di impostarla sulla base dei concetti

della Citt Ideale rinascimentale.

Non prescindeva dal paesaggio poich ne prevedeva lintegrazione sinergica con

lo sviluppo futuro della citt in termini di rapporti tra le architetture. Cos

come lAddizione, anche lintervento di Vaccarini ad Ortona non si configura

quale una delimitazione a caso di uno spazio funzionale.

Vaccarini progetta laddizione del cimitero secondo lintento di dare allimpianto

esistente quel rapporto con il luogo che esso non aveva: da sempre il cimitero

funzione specifica da pianificare quasi fosse un non luogo, ovvero assolutamente

introspettivo e alienato dal paesaggio in cui sinserisce e con cui si relaziona.

Quello che il progettista definisce ...terminale dellimpianto cimiteriale

-quale fosse una ...sorta di testata contrapposta allingresso principale-

in realt altro, e lo dimostrano i corpi che si relazionano al mare: non elementi

di che bloccano la visuale su s stessi (tipico modus accademico), bens elementi

che catturano lo spazio fluido del nuovo edificato e lo tengono in tensione

prima che esso si apra liberamente nella visuale verso il mare (Vaccarini

o no "morettiano"? e chi se non Moretti aveva la capacit di fluidificare lo

spazio anche attraverso elementi geometrici regolari?).

Il nuovo diviene cos elemento del paesaggio perch il luogo muta

il suo contesto proprio grazie allarchitettura; inoltre, il nuovo inserito

sul paesaggio in quanto le relazioni che il contesto modificato dallarchitettura

innesca nel luogo (relazione paesaggistico/architettonica) sono veri e propri

interscambi di diversificate percezioni dello spazio.

Torniamo a Rossetti. Dice Vaccarini: I corpi di fabbrica filiformi si aprono

sul paesaggio scardinando anche uno dei componenti canonici del sistema cimiteriale:

il recinto. La forza della presenza paesaggistica apre il muro di cinta in scaglie

che inquadrano il paesaggio; il mare diventa uno degli elementi di dialogo dell'architettura,

la muratura, tagliata, alla costante ricerca di punti di vista, di affacci.

Le mura di Biagio Rossetti, pur nella loro inconfutabile presenza, sembrano

aprirsi al paesaggio non solo perch improntate secondo il concetto di fronte

bastionato italiano, ma soprattutto perch pensate in rapporto a quello che

sarebbe stato lorganismo di sviluppo delladdizione stessa. Esse sono dunque

organiche alla citt nuova poich non ne tranciano il rapporto con il paesaggio.

Il muro di cinta in scaglie di Ortona organico allinsediamento cimiteriale

e al suo rapporto con il paesaggio. Si vedano i significati delluso dei materiali:

i volumi in pietra, apparentemente composti dalla sovrapposizione di conci,

sono in realt setti murari la cui sezione nettamente marcata dallintonaco

bianco. Il muro, dunque, non esiste e ci significa annullarne il concetto

di elemento di chiusura verso il paesaggio.

Si pu non essere daccordo su alcune cose quali quelle inerenti il rivestimento

in pietra grezza che, come dice Vaccarini, grazie alle sue forti vibrazioni

cromatiche vuole dare l'idea di una moltitudine di pixel, ricerca un po forzata

di significati che, in realt sono gi insiti nel concetto espresso sopra, ovvero

quello di muro non muro, ma lastra.

Oppure, sempre restando allinterno delle citazioni riferite allinformatica,

si pu non essere daccordo sulla definizione dellimpianto sostanzialmente

a pettine in cui delle "dita" (i corpi di fabbrica) utilizzano nel loro disporsi

un graticcio di allineamenti (un codice a barre) che dialoga con l'impianto

del cimitero.

Citare il codice a barre significa dare una lettura esclusivamente bidimensionale

allintervento, ovvero delimitarlo nel recinto dellurbanistica fine a s stessa.

Ad Ortona siamo invece in presenza di una perfetta modalit dapplicazione del

concetto di urbanistica che lavora sinergicamente allarchitettura, e ci perch

vi la consapevolezza del progettista che, senza architettura e dunque senza

tridimensione e quadridimensione spaziali, il suo progetto sarebbe stato solo

teoria basata su previsioni di espansione esclusivamente intesa in limiti di

spazio.

Ma, fortunatamente, Vaccarini non ci ha mai proposto architetture figlie di

delimitazioni spaziali, bens di creazione dello spazio. Esattamente come Biagio

Rossetti e la sua libert da qualsivoglia vincolo dettato dallepoca , che lo

avrebbero indirizzato a progettare laddizione quale fosse una citt ideale

a s stante e solo da collegare funzionalmente al nucleo della Ferrara esistente.

Ed allora si pu essere daccordo con Pippo Ciorra nel modo in cui Damiani lo

ha citato, ovvero che ripete alla nostra generazione che siamo un attimo

moralisti e che cerchiamo noiosamente regole invece di vivere la felice condizione

del liberi tutti che la sua generazione ha faticosamente ottenuto dopo anni

di lotte con i fantasmi del passato.

Ad Ortona palese il rifuggire da regole dettate dalla morale del cimitero

quale luogo alienato, chiuso in s stesso, regolato dalla rigidit della morte,

surrogato della citt accademica.

Eppure, come diceva Zevi, una bara molto pi organica di una abitazione scatolare

Per approfondire vedi: Contro un distratto articolo sul Cimitero di Ortona di Antonino Saggio, che ha aperto il tema di discussione sui contenuti dell'articolo di Giovanni Damiani su arch'it.

(Paolo G.L. Ferrara - 14/7/2006)

Per condividere l'articolo:

|

|

Altri articoli di Paolo G.L. Ferrara |

|

Invia un commento all'articolo |

|

|

Stampa: "Vaccarini ad Ortona: addizione del paesaggio.pdf" |

Commento 1308 di Giovanni damiani del 19/07/2006

signori nu poco di gioia di vivere e di ironia... comunque, bando alle ciancie, ringrazio per le parole di stima nei miei confronti che traspaiono sotto la vis polemica.

mi pare piuttosto inutile precisare che nessuno mi ha "oliato" sotto banco a fare nessun articolo, cosa per altro diffusissima, ma che non ha alcun senso fare su una rivista che non paga un centesimo per farlo.

come altre persone che lavorano a margine dell'editoria e nella comunicazione dell'architettura ricevo abitualmente diverse decine di mail a mese e qualche pacco postale di architetti, ami ci e no, che mi fanno vedere le loro cose, qualcuno per pubblicarle, altri per discuterne, altri non so per quali loro motivi. giovanni, che considero un amico, oltre che un bravo professionista, mi manda spesso delle cose che vedo sempre con piacere e si deciso assieme che sarebbe stato bello pubblicare il cimitero su arch'it ... dove sta il problema?

trovo normale che qualcuno commissioni qualcosa (una casa, una cura canalare o un libro) e che uno che fa il mestiere specifico risponda facendo il proprio lavoro. Se uno cura denti segue delle strade pi precise per risolvere un problema preciso, se uno scrive, penso che sia libero di usare format e stratagemmi linguistici a piacere. Arch'it si presta bene, sia per il formato digitale che per l'intelligenza del suo direttore. la sua libert di sperimentazione stata ed una delle pi interessanti cose del dibattito italiano degli ultimi dieci, quindici anni, per cui il problema mi resta arcano.

si insinua che bisogna sempre scrivere dotti saggi? che esiste un modo per farlo? se uno volesse comporre poemi in quartine su un opera di qualcuno e trovasse un editore-direttore che lo reputasse degno non lo dovrebbe fare?

personalmente sento sempre meno bisogno di descrivere l'architettura, sono in una fase della vita in cui sto disegnando molto pi che in passato e mi sono preso il lusso di infarcire una storiella attorno nella speranza che si capisse le due cose che mi premevano:

a- il progetto di vaccarini bello e merita attenzione

b- l'architettura va vista live, bisogna viaggiare, stare bene, entrare nei paesaggi e nei posti.

in questo senso narrare un viaggio, una discesa improvvisa nella citt adriatica, mi pareva un modo interessante e divertente di raccontare il progetto.

Se poi volete sapere una storia divertente a margine di tutto questo vi posso raccontare che ero in zona per altro, ma sentito giovanni per caso, mi ha portato davvero a vedere in cimitero, siamo stati a passeggio in quello canadese li vicino e andati a pranzo in una trattoria che si chiama Silvio. Li scherzando ho raccontato che il giorno prima, andando a trovare un amico nelle marche per lavoro avevo mangiato in un ristorante che si chiama Da Silvio..... insomma, la storiella era un semplice stratagemma per cambiare formato di scrittura, ma (per puro caso, forse) era molto pi vicina al vero.

ps

vi ringrazio infinitamente per il fotomontaggio di me da Silvio, l'ho messo sul desktop e mi piace un sacco.

Commento 1317 di mara dolce del 22/07/2006

Damiani scrive gratis per Arch'IT, che volete?

lui un critico a contratto, come uno dei tanti professori a contratto che tengono in piedi le universit pagati meno della bidella della scuola media.

uno dei motori che fa funzionare la cultura italiana oggi. gratis.

nelle universit giovani professori a contratto non pigliano un euro e nelle riviste digitali giovani critici a contratto scrivono gratis.

se Damiani con questa canicola ha deciso di scrivere una cosa di architettura in ciabatte e con la camicia fuori dai pantaloni, lasciatelo stare: non stato pagato.

[Torna su]

[Torna alla PrimaPagina]