Terragni ibernato?

di Paolo G.L. Ferrara

- 6/4/2004

Chi stato a Poggioreale ha di certo visto Piazza Elimo. Parlo di Poggioreale

nuova, ricostruita interamente dopo il terremoto del 1968, a valle rispetto

al sito originario del XVII secolo.

Qualche sparuto cultore di architettura, inoltratosi nella fondovalle Sciacca-Palermo

alla ricerca di Gibellina Nuova, passa anche da qui per visitare lopera

di Paolo Portoghesi, datata 1986, nel pieno del suo delirio post modernista.

Realizzata nel 1990, essa rappresenta la spasmodica voglia di auto celebrazione

dellarchitetto romano, istericamente proiettato nellintento di riaffermare

la teoria illustrata in Dopo larchitettura moderna, libro

edito nel 1980, anno della Strada Novissima, evento oramai storicizzato quale

momento cardine dellufficializzazione del Post Modern architettonico nella

versione variante italiana.

E lopera di Poggioreale ne lemblema in cui si materializza

linutile sforzo di ricercare nella memoria di archi, capitelli, cariatidi

e trabeazioni la rinascita dellarchitettura oltre l ...ideologia

del Movimento Moderno, quella che per affermarsi attraverso lo statuto

funzionalista, come dice Portoghesi, doveva necessariamente postulare il

primato del tempo sul luogo, questo sradicamento totale di una disciplina dalle

sue condizioni materiali di origine e di sviluppo, rinnegando cos

qualsiasi rapporto con la storia.

Costatato che, visto che la struttura urbana del vecchio insediamento si sviluppava

attraverso una scacchiera che aveva comunque un impianto orografico assolutamente

dinamico, lintervento architettonico di Poggioreale nulla ha a che fare

con limpianto originario del paese distrutto dal terremoto, ci si chiede

che senso abbia la presenza di Paolo Portoghesi quale membro del comitato scientifico

dellorganizzazione dellanno dedicato al centenario della nascita

di Giuseppe Terragni (GT04).

Cosa centra Poggioreale con Terragni? Appunto, che centra? Che significato pu

avere che il massimo esponente italiano della restaurazione accademica sia lanfitrione

del mondo di Terragni, ovvero il massimo esponente italiano della lotta allaccademia?

Soprattutto, risulta assolutamente fuori luogo che sia proprio Portoghesi ad

inaugurare le celebrazioni con la conferenza "Terragni, italianit

di un architetto europeo". Il perch chiaro se solo

si legge quello che lobiettivo della conferenza,e cio

...affrontare il problema del rapporto tra Terragni e il Fascismo e

la difficile scelta dellarchitetto comasco di conciliare la sua adesione

al movimento moderno, come si era configurato in Europa negli anni venti, con

la volont di esprimere in quellambito una specificit italiana

legata ad una idea di tradizione come innovazione nella continuit.

Si tratta di unoperazione assolutamente pericolosa, soprattutto se la

si inquadra nellottica portoghesiana di volere continuare lopera

demolitrice del Movimento Moderno, stavolta usando a pretesto Giuseppe Terragni

cos come risulta chiaramente dai temi della conferenza quando se ne

parla quale uomo/architetto costretto ad affrontare la difficile scelta di conciliare

ladesione al MM senza, al contempo, trascurare la tradizione, il tutto

nel pieno del regime fascista.

Stupisce non poco che nel libro Dopo larchitettura moderna,

capitolo settimo, allorquando parla proprio del periodo fascista, Portoghesi

accenni assolutamente superficialmente allarchitetto comasco, limitandosi

a sottolineare che la morte di Terragni (e di Pagano) aveva lasciato

il fronte dei razionalisti sostanzialmente acefalo. Invece di riannodare

la revisione del Movimento Moderno al lavoro di erosione che Terragni ne aveva

iniziato in tempo reale, il fine di Portoghesi esclusivamente quello

di sottolineare la sostanziale differenza tra i razionalisti italiani e quelli

europei, rintracciandola in una pi attenta volont di recuperare

il rapporto con la tradizione da parte dei nostri, piuttosto riottosi a sposare

lastrazione pura e assoluta di Oud, Gropius, Mies e

Le Corbusier, che non contemplava alcun rimando alla storia. Eppure, da quanto

risulta dagli scritti del Gruppo 7 su "Rassegna Italiana" sembra

proprio che Terragni, pur non rinnegando il lavoro dei neoclassici, avesse le

idee molto chiare sulla nuova architettura italiana rispetto alle influenze

provenienti dallestero, cercando di equilibrare il continuo fermento intorno

allarchitettura quale arte di Stato con quello direttamente riferito allarchitettura

quale fatto sociale direttamente derivato dalle ricerche estere.

In realt, lo sforzo di Terragni sembra essere quello di mediare le richieste

del Regime con le personali convinzioni sulla nuova poetica architettonica,

e ci risulta assolutamente chiaro a proposito del concetto di simmetria

che il Gruppo 7 prende a prestito quale riferimento alla tradizione italiana,

ma che cerca di spogliare dalle implicazioni classiciste: ...lo spirito

della tradizione cos profondo in noi che, necessariamente e

quasi meccanicamente, la nuova architettura non potr non conservare

unimpronta tipicamente nostra [...]Questo prova quanto siano infondati

i timori di uneccessiva influenza estera: per esempio, una delle caratteristiche

delle pi recenti architetture tedesche e olandesi unassoluta

asimmetria, tanto nelle masse che negli elementi; ora, mentre non possiamo negare

che da questo partito traggono risorse notevolissime e interessanti risultati,

tuttavia dobbiamo riconoscere che esso non finisce di accontentare lestetica

italiana.

Per lappunto: si parla di estetica, non di spazialit;

e che sia un tentativo di conciliare le parti rispetto alla semplice riconduzione

a riferimenti estetici lo conferma la conclusione dello scritto: Il substrato

classico che in noi richiede, se non una simmetria assoluta, per lo

meno un gioco di compensazioni che equilibri le varie parti. Ecco, fra le altre,

una sicura garanzia dindipendenza per larchitettura italiana, e

una ragione di profonda originalit. (da: Gruppo 7, Architettura

-IV - 1927)

Portoghesi, come suo solito, tira di fioretto: sfruttando la questione dei riferimenti

alla tradizione italiana tenta di smontare limpeto di Terragni nellintroiettare

linsegnamento di Le Corbusier, cos da alienare i concetti del

rapporto con la tradizione al di fuori di quelle che ne erano le vere basi,

ovvero quelle della ricerca spaziale. E a poco serve citare Michelangelo e Borromini

se poi si stagna nelleffimero riferimento ad una tradizione che nulla

ha a che fare con quella che lo stesso Portoghesi ha tentato, sino ad ossessionarci,

di riproporre, che poi la stessa a cui si riferisce quando ironicamente

parla dell E 42 (oggi EUR) dove ...sotto la regia di Piacentini

erano stati frettolosamente rimessi in auge archi e colonne.

Di fatto, la continuit con la tradizione di cui attraverso le sue architetture

ci parla Terragni non poteva che essere spaziale, dunque tuttaltra rispetto

a quanto ha invece fatto Portoghesi negli anni 80 del secolo scorso.

Ed proprio lo stesso Portoghesi (presumibilmente involontariamente)

a rimarcare la netta differenza tra la sua posizione e quella di Terragni rispetto

al recupero della tradizione: Che Terragni non abbia mai fatto compromessi

evidente; egli un uomo del suo tempo e quindi, per lui, la

tradizione non un problema di rispetto per la continuit formale

o di un certo repertorio linguistico . (da: I grandi architetti del

Novecento, Newton & Compton 1998). Precisamente, e infatti Terragni evita

sempre di scadere nella retorica monumentale, Portoghesi invece ci sguazza,

ed altres del tutto improponibile cercare di ridurre lopera

di Terragni al "raro uso dello spazio antiprospettico" cos

come fa Portoghesi prendendo a prestito la Casa del fascio: Questo

un punto su cui lopera di Terragni molto chiara: solo

raramente egli antiprospettico, mentre c sempre un forte

residuo di ricerca della profondit che si esprime magistralmente nella

facciata principale della Casa del fascio.

Passi pure la "ricerca della profondit" ma solo se

la si considera dal punto di vista della trasformazione del muro pieno in diaframma

di trasparenza, concetto che non pu essere disgiunto da quello della

continuit interno/esterno, avvalorato dal vuoto spaziale dellatrio.

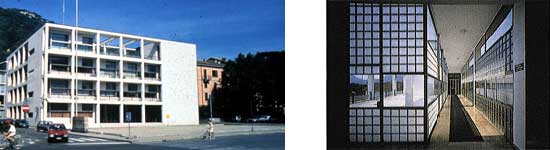

E proprio nella Casa del fascio che Terragni applica palesemente i significati

del substrato classico della tradizione italiana negandone per la simmetria

assoluta e lavorando alla scomposizione del cubo razionalista attraverso la

preservazione della sua continuit volumetrica, il che significa proprio

compensare gli equilibri tra le varie parti.

Terragni raggiunge qui la piena maturit rispetto alle concezioni del

purismo di Le Corbusier. E se maturit significa porsi in senso critico,

Terragni lo fa iniettando nella casa del Fascio la volont di scardinare

la perfezione stereometrica senza eliminarla ma coniugandola con la volont

di esprimere il dinamismo spaziale: le quattro facciate ne sono il momento esplicativo

perch in esse che confluisce e defluisce lo spazio. Non esiste

un solo fronte in cui gli elementi vuoti siano posizionati simmetricamente,

rimandando cos agli angoli, vero elemento base della composizione. La

fluenza spaziale tra interno ed esterno marcata dalla stessa struttura

puntiforme che fuoriesce solo nel fronte dingresso: sono infatti i pilastri

a dettare la variazione di profondit, sia orizzontalmente che verticalmente.

Linterpretazione del fascismo quale casa di vetro raggiunge

la massima espressione, se vero che la casa vuole esprimere lo stretto

legame tra gerarchia fascista e popolo e cos il salone delle riunioni

si apre grazie ad una grande vetrata verso la corte interna, a sua volta legata

alla piazza antistante attraverso lapertura delle vetrate continue poste

al piano terra. Non vi soluzione di continuit rispetto alle

fluenze spaziali e ci innesca un dinamismo che coinvolge anche limpianto

strutturale: entrando nella corte interna i pilastri sul lato sinistro, raggiunto

il ballatoio, si piegano nello scatto orizzontale delle travi che, a loro volta,

vanno ad aggredire il muro/lastra che delimita il salone delle riunioni. Il

ballatoio diventa elemento spazialmente vuoto che si coglie in tutta la sua

espressivit nel momento in cui vi si sbarca dalla scala principale,

dando la possibilit, visiva e fisica, a tre possibili direzioni: a sinistra,

verso laccesso al ballatoio esterno sul fronte principale; frontalmente,

verso lufficio del gerarca, la cui porta un elemento smaterializzato,

visto che si tratta di una paratia completamente vetrata che si stacca dai muri;

verso destra, con la scala secondaria che si staglia in verticale e la cui parete

di fondo completamente vetrata sembra proiettarci al di fuori delledificio.

Se la profondit prospettica di cui parla Portoghesi ridotta

alla visione bidimensionale della facciata principale ecco che il contenuto

espressivo della Casa del fascio si perde del tutto, lasciando per strada la

sostanza dei riferimenti a Michelangelo e a Borromini, ovvero lelemento

che permette a Terragni di andare oltre la classicit (e non indietro

nellaccademismo classico) rispetto agli schematismi dellastrazione

purista. Al contrario di quanto affermato da Portoghesi rispetto ai significati

del riferimento alla tradizione, nelle opere di Terragni non vi traccia

della chiara volont di recuperare laspetto figurativo e simbolico

dellarchitettura ma, piuttosto, di riproporre secondo un lessico contemporaneo

le ricerche del passato sullo spazio dinamico, lessico che per sua stessa genesi

aveva eliminato qualsivoglia elemento stilistico riconducibile alla tradizione.

E se Terragni impara qualcosa dal passato, proprio sulla capacit

di Michelangelo e Borromini di erodere le impostazioni classiche che va posta

lattenzione: nellEdicola funeraria Pirovano 1930-1931 i muri si

spogliano dalle modanature e la scatola stereometrica scavata e sezionata,

ma i suoi lati restano evidenti. Quello dellerosione un tema

che Terragni non tralascer mai nelle sue opere.

Leggere Terragni significa eliminare a priori la ricerca nelle sue opere della

simmetria poich una tale impostazione fuorviante rispetto alle

finalit che esse avevano. Valga per tutti lesempio del Novocomum,

di cui Portoghesi, pur di rinnegare la presenza di riferimenti spaziali al Costruttivismo,

cerca in tutti i modi di costringerci a leggere ledificio in tuttaltro

modo da quello che dovremmo: Nel Novocomum presente certamente

la lettura costruttivista che si pu facilmente amplificare fotografando

ledificio dallangolo e non facendo vedere che la facciata principale

rigorosamente simmetrica.

Significa forse che la lettura di unopera va fatta per parti, sezionata

e ricondotta pezzo per pezzo a determinati stili? No, Portoghesi vuole arrivare

a ben altro, ovvero a dirci che ... il disegno di Terragni fa capire

che c anche un altro tipo di interpretazione, uninterpretazione

plastica di gusto classico che non ha assolutamente nulla a che fare con la

poetica del costruttivismo sovietico, di cui si servito solo in superficie.

A dirla tutta, vero proprio il contrario, visto e considerato che

limpianto simmetrico chiaro solo bidimensionalmente (piante):

se innegabile che una stecca sembra raccordarsi al corpo retrostante

tramite elementi circolari, altrettanto vero che Terragni capovolge

il concetto nel momento in cui alza ledificio tridimensionalmente. La

stereometria pura aggredita tramite lo scavo e laggetto angolari

e con luso del colore, che marca rientranze ed aggetti. Il corpo cilindrico

vetrato posto agli angoli trova continuit nella fascia in muratura che

si slancia in orizzontale sulla facciata, dando cos continuit

ai diversi elementi. Le scale daccesso non sono in asse con gli ingressi

e, proiettandosi oltre lambito delledificato, legano larchitettura

alla citt. Lultimo piano aggetta langolo a spigolo vivo

direzionando il punto di vista in diagonale rispetto ai fronti. E la prima

architettura in cui Terragni esprime pienamente lattenzione verso la cultura

che era gi storia dello sviluppo del pensiero architettonico in Europa,

da Le Corbusier a Oud, da Gropius a Mendelsohn, al costruttivismo. Ma

d certo unattenzione che va oltre il semplice seguire precetti.

Chiss perch in Italia non si riesce a dire no!.

Chiss perch le celebrazioni del centenario debbano avere quale

deus ex machina un personaggio che non ha deliberatamente apprezzato chi ha

realmente cercato di dare continuit e contemporaneit alla inestimabile

opera culturale di Terragni: Peter Eisenman e Bruno Zevi in testa, che dal 1968

in poi diedero nuova linfa vitale allopera del comasco, riattualizzandola.

Il lavoro di Peter Eisenman su Terragni infatti ascritto da Portoghesi

nella sfera della autoreferenzialit: Il

suo itinerario inizia con le celebri case numerate da 1 a 11 come le opere di

un musicista. Il punto dichiarato di partenza Terragni e due sue opere

in modo particolare: la Casa del fascio di Como e la casa ad appartamenti Giuliani-Frigerio.

Su questi prototipi Eisenman conduce indagini critiche soggettive che lo guidano

nella sua avanzata verso lastrazione, considerata obiettivo supremo. Che

Terragni sia solo un pretesto lo riconosce lo stesso architetto che, a detta

di Antonino Saggio, in una conferenza dichiara: 'Terragni non esiste, Terragni

lho inventato io, Terragni sono io".

Sar pure stato un pretesto, ma il fatto che Eisenman abbia scelto Terragni

vorr pur dire qualcosa, soprattutto se relazioniamo la ricerca di Terragni

alla volont di andare oltre lastrazione purista, mettendola in

discussione e con essa tutti i pericoli di codificazione di un linguaggio in

stile. Eisenman individua in Terragni la potenzialit inespressa del

Movimento Moderno e nella House I e House II i riferimenti alla ricerca del

comasco nella Casa del fascio e nella casa Giuliani-Frigerio sono assolutamente

evidenti, cos come mette in evidenza Antonino Saggio: Sempre

interessato alle differenze, alle frizioni, alle opposizioni, egli [Eisenman]

attratto da due opere del comasco in contrasto luna con laltra.

Fra la casa del fascio e la Giuliani-Frigerio (le uniche su cui pubblica dei

saggi) lopposizione si basa sul diverso meccanismo di 'stratificazione'

che le ha generate. Nella Casa del fascio un processo che parte dallesterno

(la stereometria del prisma) verso linterno. Lesito noto:

pur conservando la purezza della forma primaria, Terragni riesce a conferirle

una tensione astratta (con partiture a tutta altezza che si alternano asimmetricamente

nei fronti) e dinamica (perch i diversi spessori delle stratificazioni

sul volume invitano continuamente a unesplorazione delledificio.

In una parola, un processo di estrazione.

La casa Giuliani-Frigerio, invece, basata su un processo di esplosione.

La stratificazione non si muove da fuori a dentro, ma allinverso. Lesito

lo slancio dinamico dei piani e dei volumi, che non vengono pi

trattenuti da una virtualit originaria, ma invadono lo spazio. Il problema,

per un ricercatore di nuove tensioni quale Eisenman, quello di lavorare

dentro questa differenza, dentro questa tensione fra estrazione ed esplosione.

Detto ci, alquanto pretestuoso che Portoghesi (usando, tra

laltro, proprio una frase di Saggio) cerchi di ridurre il tutto alla volont

di Eisenman di volere annullare qualsivoglia riferimento alla storia . Dice

infatti Portoghesi: La tradizione dellarchitettura moderna, da

Gropius a Mies a Wright, non giunge mai a negare la forza degli archetipi architettonici,

anzi li invera sottraendoli alle incrostazioni eclettiche che li avevano omologati.

Per Eisenman, come sottolinea correttamente Antonino Saggio, 'non esistono pi

figure date a priori (il tetto, la finestra, ledicola, il portico) ma

segni astratti, senza significato proprio, che vengono, come nei quadri dei

pittori, accostati in nuove dinamiche composizioni'. Lamnesia volontaria

quindi, che nella stagione alta del Moderno fu pi unintenzione

che un risultato raggiunto, dovrebbe, secondo questa teoria, non soltanto rimuovere

o rendere inconscia la memoria, ma estirparla come si estirpa un cancro. Va

da s che nella sostanza, pi che di continuit rispetto

alla tradizione moderna, si tratta in questo caso di una radicale revisione

[...] Eisenman va nella direzione della autoreferenzialit del segno

architettonico e quindi della sterilizzazione assoluta di un linguaggio che

delle sue molteplici valenze, quella civile, quella religiosa, quella artistica,

conserva la valenza puramente artistica, attribuitagli nel clima estetizzante

della fine del secolo scorso.

Al di l di qualsivoglia elucubrazione, credo sia assolutamente chiaro

che Portoghesi non riconosca alcun merito alla ricerca di Eisenman su Terragni.

In merito al lavoro di Bruno Zevi c poco da dire: Portoghesi,

affermando che ...non abbiamo visto una storia che riconosca in pieno

il valore di Terragni ne disconosce la validit, disconoscendo

il peso culturale delle celebrazioni del 1968 (25 anno dalla morte).

Rileggendo quanto Zevi scrisse presentando levento non possono sfuggire

le sue preoccupazioni sul futuro dellarchitettura che negli anni 70

e 80, e con Portoghesi quale protagonista, si sarebbero verificate: Lanniversario

di Terragni deve costituire un richiamo alla tensione razionale, forse decisivo

per gli architetti italiani che la societ del benessere e la psicologia

di un mondo affluente e insicuro hanno indotto ad evadere in ricerche di natura

affettiva, per non dire umorale. Nei venticinque anni che ci separano dalla

morte di Terragni, il loro linguaggio si notevolmente arricchito, la

volgarit monumentalistica stata debellata, mentre il parametro

urbanistico veniva assimilato. Ma, proprio nellora della sua vittoria,

il movimento moderno si infiacchito producendo nel suo stesso grembo

i germi della corruzione: le preoccupazioni cosiddette 'ambientistiche', le

citazioni 'della memoria', le vene storicistiche , il ritorno ad impianti bloccati,

classici, statici, anche se se configurati secondo le formule delle finestre

a nastro e dei prismi di cristallo. Urge riesaminare questo confuso cammino

vagliandolo sulla bilancia dellempito razionalista degli anni trenta,

per individuarne le carenze e i tarli. [...] Il Novocomum, lasilo infantile

del rione SantElia, gli appartamenti Giuliani-Frigerio e, perch

no?, la casa del Fascio, che di fascista non ha neppure una remota impronta,

sono opere tuttora incalzanti nel loro messaggio; anzich oggetti del

passato da ammirare passivamente, offrono stimoli sferzanti allattuale

inerzia creativa. (da: Cronache di architettura, n.692, 31.12.1967).

Timori, quelli di Zevi, confermati anni dopo nella piazza Elimo di Poggioreale,

dove di Terragni e della sua eredit non c proprio nulla.

Comunque sia, Portoghesi accontentato: la tradizione, almeno quella

del non sapere dire di no! a chi gestisce il potere, sempre

attuale. Libernazione dellarchitettura italiana salva,

basta fare credere di essere ancora nel passato, cos come Hubert de

Tartas (Louis De Funes) fece con il nonno della moglie, creduto morto e ritrovato

congelato tra i ghiacci polari. Daltronde, sempre di comiche si tratta.

Senza indugi: questo delle celebrazioni su Terragni forse il momento

in cui, da quattro anni a questa parte, si sente pi forte la mancanza

di Bruno Zevi che, ne siamo certi, avrebbe saputo dire no! a Portoghesi

anfitrione di Terragni e della sua sofferta e combattuta coerenza. Qualit

che a Portoghesi non appartiene di certo.

(Paolo G.L. Ferrara

- 6/4/2004)

Per condividere l'articolo:

|

|

Altri articoli di Paolo G.L. Ferrara |

|

Invia un commento all'articolo |

|

|

Stampa: "Terragni ibernato?.pdf" |

Commento 738 di Carlo Sarno del 25/05/2004

Zevi scrive di Terragni : "opere tuttora incalzanti nel loro messaggio; anzich oggetti del passato da ammirare passivamente, offrono stimoli sferzanti allattuale inerzia creativa. (da: Cronache di architettura, n.692, 31.12.1967).

E Ferrara , autore dell'articolo , scrive : " nelle opere di Terragni non vi traccia della chiara volont di recuperare laspetto figurativo e simbolico dellarchitettura ma, piuttosto, di riproporre secondo un lessico contemporaneo le ricerche del passato sullo spazio dinamico, lessico che per sua stessa genesi aveva eliminato qualsivoglia elemento stilistico riconducibile alla tradizione. E se Terragni impara qualcosa dal passato, proprio sulla capacit di Michelangelo e Borromini di erodere le impostazioni classiche che va posta lattenzione.... Quello dellerosione un tema che Terragni non tralascer mai nelle sue opere.

Leggere Terragni significa eliminare a priori la ricerca nelle sue opere della simmetria poich una tale impostazione fuorviante rispetto alle finalit che esse avevano... " .

Ringrazio Bruno Zevi e Paolo Ferrara per queste loro precisazioni che colgono un punto essenziale della poetica di Terragni, ed aprono ad una pi profonda comprensione del grande architetto poeta-razionalista italiano. Si, poeta-razionalista credo che sia l'unica esatta denominazione di Terragni. In lui, e lo si evince dalle sue opere, il razionalismo viene sublimato nella poesia, ma non con forzature, con una azione appariscente ed eclatante, ma con l'eleganza e la semplcit che proprio del maestro. E' il suo un linguaggio architettonico che incarna l'ideale democratico del valore della persona e dell'ndividuo, in cui la diversit ed il divenire formale si radicano sulla tradizione senza restarne ingabbiati. Anzi la sua architettura, che potremo definire "razionalismo-poetico", esprime al meglio una istanza creativa originale - per dirla con Zevi - e ancor pi - come indica Ferrara - Terragni erode l'impostazione classica, ma non nelle strutture superficiali ma in maniera profonda .

In tal senso, la Casa del Fascio si pu ben definire un'opera "cubista" in cui l'imprevedibilit ed il diverso giocano un ruolo essenziale. Occorre girare intorno all'opera del maestro, entrare all'interno, percepirne le trasparenze e continuit sinestetiche per apprezzarne il valore .... ma non tutto ... occorre spostarsi dal piano del significante al piano linguistico del significato e coglierne - miracolosamente proprio in un'epoca totalitaria - il profondo messaggio di libert e democrazia, fierezza morale, dignit e valore della persona.

Grazie di cuore Giuseppe Terragni! Tu insegni agli architetti italiani che non ci sono scuse, che non c' alcuna giustificazione morale per chi non svolge la sua missione di architetto oggi: promuovere creativamente uno spazio per il bene dell'umanit .

Carlo Sarno

[Torna su]

[Torna alla PrimaPagina]