Lettera per il moderno

di Sandro Lazier

- 25/7/2002

Gentile Antonio Buccolo,

ho letto con attenzione l'articolo "Langa: case di pietra e architetture

innovative. Una contesa lunga di secoli."

L'attenzione dovuta al fatto che lo scritto contiene domande le quali,

per me e per chi come me si occupa di architettura in forma valutativa,

rappresentano una sorta di verifica della capacit dell'arte di comunicare

i propri messaggi.

Mi spiego meglio. L'architettura, come tutta l'arte figurativa in genere,

sta coltivando un paradosso dal quale pare non essere in grado di uscire.

Nel momento della sua massima aderenza alla sua specifica essenza comunicativa

- arte = comunicazione pura - la comunicazione figurativa non riesce e non

sa divulgare in modo efficace la propria missione. Di solito si tende a

dire che la difficolt risiede nella impreparazione di chi dovrebbe fruirla

e, soprattutto, nella disabitudine alla riflessione che la pubblicistica

mercantile, giunta sino alla politica, procura mediante la estrema semplificazione

e svuotamento dei messaggi.

Personalmente non sono del tutto d'accordo. Credo che buona parte della

colpa debba riferirsi alle parole che si usano per dare senso ai segni;

un'altra parte alle indubbie ambiguit e resistenze che alcuni preconcetti

forti manifestano quando diventano bersaglio dell'arte e della poesia; una

terza ed ultima parte, alla oggettiva difficolt del linguaggio parlato

di tradurre sentimenti ed emozioni in concetti.

Ora, il suo scritto mi d occasione di tentare una forma di dialogo che

tenti di riconciliare la "modernit" con la sensibilit di coloro che la

giudicano irrispettosa della natura, della tradizione e dei segni storicizzati

che la identificano.

Le domande che lei pone nell'articolo seguono una riflessione che dice l'uomo

essere presente con segni tipici fin dalla sua apparizione, inquinando l'ambiente

naturale con forme che, rispetto ad esso, hanno carattere di "finzione"

la quale, storicamente, come un peccato originale, ha sempre comunque subito

il governo e l'autorit della "funzione", fino ai giorni nostri in cui ecc

Secondo me, non rilevante ricordare che gli uomini sono solo segni, che

la storia solo storia di segni e, senza segni storicamente documentabili,

non potremmo avere coscienza del passato; ma pi importante cercare significato

nelle parole chiave che tengono insieme il ragionamento. Lei parla di "finzione",

ovvero di qualcosa che appare reale ma non lo , qualcosa che rappresentazione

o figurazione falsa. Lei dice: " finzione tutto ci che opera umana.

Non solo, ma che in virt di un passato accettiamo questa trasformazione

elaborata dalla storia nei secoli come un valore aggiunto." Condizione che

non solo ci costringe ad accettare la menzogna, ma ci spinge addirittura

ad ammirarla. Quindi si deduce che, se la menzogna governa la storia, la

storia e le sue menzogne possono essere manipolate a piacimento e discrezione,

svuotando il contenuto etico delle sue manifestazioni (i segni espressivi,

l'arte), riducendoli a puro ornamento e decorazione della presenza umana,

infine governabili secondo criteri di conciliante convivenza e buon senso.

Appare chiaro come, in tale visione, tutta la "modernit" che Bruno Zevi

sintetizzava in "capacit di trasformare la crisi in valore" non ha nessuna

legittimazione proprio per il suo contenuto principalmente etico e assolutamente

non decorativo e contemplativo. E' assolutamente chiaro che la deformazione

e la ricerca plastica disarmonica delle architetture contemporanee pi evolute

appaiano come rumore e disturbo dalla palese inutilit decorativa rispetto

alla concezione meditativa del creato.

Purtroppo la finzione e falsificazione della storia ha condito di post-moderno

gli ultimi vent'anni del secolo passato, con gli effetti che tutti conosciamo

e riscontriamo nel plagio e nel dileggio storico di ville palladiane, timpani

e colonne che lei cita, ma che non appartengono assolutamente al concetto

di modernit del novecento. (Questo ancora un problema diverso. Importante

che non si confondano e si comparino queste sconcezze con la modernit.)

Peggio, il consenso verso la menzogna ha compromesso la speranza di un futuro

necessario, onesto, chiaro e cristallino. Quasi tutti, oggi, cercano un

passato; pochi sanno immaginare un futuro.

Ma c' un problema di fondo, che riguarda la parola "finzione" che da sola

ha tenuto insieme tutti questi ragionamenti.

La finzione, o falso, non legittima assolutamente la menzogna.

La menzogna, che implica l'intenzione, e qui devo sciaguratamente reggermi

sulla stampella semiologica, contrariamente a ci che si crede, ha poco

a che vedere con la verit o la falsit che sono dati oggettivi. Posso decidere

di mentire secondo una mia interpretazione dei fatti, ma non detto che

questa personale esegesi corrisponda effettivamente al vero. La connessione

falsit-menzogna esiste solo se si ha la certezza della verit. E chi su

questo mondo ha la verit in tasca se non qualche sprovveduto e il buon

Dio in persona?

La distinzione, se pur apparentemente sottile, porta a conseguenze parecchio

distanti. Infatti, se si riprende il ragionamento precedente, gli esiti

sono ben diversi. Se ammettiamo che nessuno storicamente abbia avuto l'intenzione

di mentire, pur agendo in un contesto non vero, per noi possibile ricostruire

non la verit storica dei fatti (peraltro impossibile dato il vizio interpretativo

cui sono soggetti) ma la verit storica delle intenzioni che, tradotte in

segni, ci danno coscienza oggi del passato. La verit della narrazione che

oggi io posso fare di ci che avvenuto (la storia) possibile solo se

ammetto la complicit tra la sincerit delle intenzioni e l'analisi dei

fatti. Un esempio pu chiarire. Nel 1800 una importante teoria del restauro

affermava che gli edifici del passato dovessero essere restaurati con materiali

coevi e originari. Un concetto molto diffuso oggi tra le persone: una finzione

intenzionale (una menzogna) che si attua mediante fedelt e onest materica.

Quando gli storici, all'inizio del novecento, dovettero rimettere mano su

alcuni monumenti non capirono nulla dell'intervento precedente perch il

tempo e la menzogna lo avevano confuso con l'antico. La storia, in quella

occasione, non fu scritta e tramandata e, paradossalmente, chi voleva tutelare

la verit con la menzogna, di fatto l'aveva disprezzata e offesa, cancellandone

il racconto.

La morale che si rispetta la storia comportandosi con i mezzi e le azioni

del proprio tempo, senza mentire e rinunciando all'idea nostalgica di rivivere

il passato. La verit ha un prezzo che sta nelle intenzioni e nei segni

che ci chiedono solo di essere sinceri.

Se la sincerit delle intenzioni salva, i segni che la figurano riacquistano

carattere etico perch soli ci danno consapevolezza del cammino percorso

e della strada verso la quale siamo incamminati. Le conquiste sociali, tecnologiche

e scientifiche, trovano sintesi espressiva nelle opere di tanti personaggi

che nella poesia dei segni (scritti, parlati, gestuali, suonati) ci danno

coscienza della nostra condizione. L'alto valore etico dell'arte, massima

espressione del linguaggio, annienta la funzione decorativa e cancella le

categorie del "bello" e del "brutto" che inattuabili razionalmente perdono

ogni loro significato ed efficacia. Tutta l'arte del novecento ha concepito

il proprio ruolo in funzione etica. In particolare l'architettura ne ha

fatto un credo nel quale la liberazione dal pregiudizio e dal privilegio

di pochi ha assunto nel manifesto del razionalismo la sua massima espressione.

Se si dimentica la profonda e appassionata sincerit di questa intenzione,

non solo non si capiscono la modernit e la nostra condizione attuale, ma

non si capisce nemmeno la storia passata. Se non si capiscono le periferie,

criticabilissime, e se non si pensano eticamente le loro intenzioni, con

tutti gli errori possibili e immaginabili, non si capisce nemmeno il centro

storico che, se se ne ha una concezione solo decorativa, rischia di finire

come un grande, folcloristico e coloratissimo luna park. Ci sono esempi

palesi.

In

via Maestra, ad Alba dove vivo, un fabbricato del settecento appena restaurato

mostra in facciata la cavit di un portale in pietra degno della peggiore

pizzeria. In fondo, del rigore settecentesco, dell'armonia essenziale e

pulita che governava il secolo dei lumi, non gliene frega niente a nessuno.

Importante che sia roba vecchia ridipinta. Ma vizio antico, e qui concordo

con lei riguardo alla storicit delle follie. Sempre in via Maestra, la

stupenda e energica chiesa barocca della Maddalena ha subito in passato

la violenza, da un lato, della insensata facciata neogotica-romanica-bizantina

del cortile omonimo, totalmente priva di progetto come un capannone decorato;

dall'altro della chiesa eclettica (tra il barocco e il neoclassico), dedicata

ai Santi Cosma e Damiano, che opprime con la sua mole elefantiaca tutto

lo spazio che l'idea geniale del barocco riesce a coinvolgere esternamente.

Da un lato un barocco vero che vibra e vive; dall'altro un pachiderma insignificante

che lo scimmiotta senza averne colto l'intenzione, come se Dio, per un certo

tempo, anzich grande dovesse apparire grosso.

In

via Maestra, ad Alba dove vivo, un fabbricato del settecento appena restaurato

mostra in facciata la cavit di un portale in pietra degno della peggiore

pizzeria. In fondo, del rigore settecentesco, dell'armonia essenziale e

pulita che governava il secolo dei lumi, non gliene frega niente a nessuno.

Importante che sia roba vecchia ridipinta. Ma vizio antico, e qui concordo

con lei riguardo alla storicit delle follie. Sempre in via Maestra, la

stupenda e energica chiesa barocca della Maddalena ha subito in passato

la violenza, da un lato, della insensata facciata neogotica-romanica-bizantina

del cortile omonimo, totalmente priva di progetto come un capannone decorato;

dall'altro della chiesa eclettica (tra il barocco e il neoclassico), dedicata

ai Santi Cosma e Damiano, che opprime con la sua mole elefantiaca tutto

lo spazio che l'idea geniale del barocco riesce a coinvolgere esternamente.

Da un lato un barocco vero che vibra e vive; dall'altro un pachiderma insignificante

che lo scimmiotta senza averne colto l'intenzione, come se Dio, per un certo

tempo, anzich grande dovesse apparire grosso.

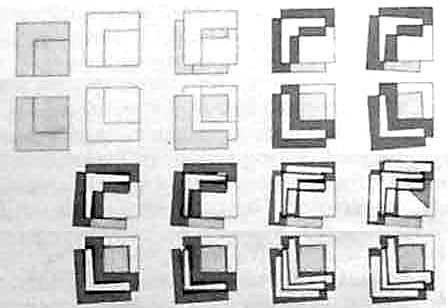

Se svuotata di senso etico anche una delle pi geniali intuizioni poetiche

dell'architettura contemporanea (la Guardiola House a Santa Maria del Mar,

sulla costa spagnola di Cadice, di Peter Eisenman, in cui l'elemento a elle

che determina la "orma" di partenza si muove in pianta, sezione e prospetto,

intersecandosi e sovrapponendosi come segni sulla spiaggia, generando la

complessit della composizione) diventa motivo di drappeggio e banale e

inutile decorazione come nella presuntuosa imitazione che qualcuno ha tentato

sulla collina albese dove, su un impianto fondamentalmente tradizionale,

si pensato di infilare un vestito alla moda.

Giusti, quindi, il disappunto e la contrariet, ma la modernit non centra

nulla con il plagio ridotto a tappezzeria.

Quando Le Corbusier, agli inizi del secolo scorso, liber gli ambienti dalle

strutture (la pianta libera, prima costretta entro setti murari, poteva

liberamente modellarsi sulle funzioni abitative) intendeva dare il via in

larga scala alla emancipazione degli individui dalla costrizione di ambienti

ubbidienti alla scatola costruttiva nella quale, l'unica differenza, stava

nello stile delle decorazioni di facciata. Quasi tutto l'ottocento non fu

che la ripetizione di schemi funzionali collaudati costruttivamente, decorati

con gli stili del passato. Una sequela di stanze e stanzone in cui le persone

dovevano adattare la propria vita, in cui le aperture erano definite dal

disegno di facciata prima che dalle necessit e libert dell'abitante, e

nelle quali il disagio abitativo veniva inzuccherato con il ricorso alla

sagra del formalismo, del sedicente "buon gusto" e degli orpelli decorativi

sbandierati dall'accademia. Molte case ricche, oggi con gli ultimi affanni

della reazione postmoderna, mostrate dalle ambientazioni pubblicitarie di

ogni genere di mercanzia, hanno questo triste sapore di lussuosa prigione.

L'intenzione di Le Corbusier era eticamente fondante di un nuovo e rivoluzionario

modo di concepire tutta l'architettura che, da fine a se stessa, si elevava

a strumento di libert e democrazia. Da allora, con cammino tormentato,

a volte problematico (basti pensare all'organicismo di F.L. Wright e all'espressionismo

di Mendelsohn), questa idea di libert ha coinvolto tutte le articolazioni

e sfumature di un pensiero architettonico sempre impegnato e sofferto. Altro

che menzogna e finzione. Altro che bello o brutto. La tensione e l'intenzione

degli ultimi capolavori dell'architettura moderna toccano la condizione

individuale dell'umanit intera, nella quale l'eccezione di un'identit

di gruppo e privilegiata, di una verit dominante e progredita, si scontra

con la consapevolezza di un unico e innegabile destino comune. Met della

popolazione del mondo muore di tirannia e di fame in diretta, pregandoci

di comunicare almeno un minimo di solidariet con il linguaggio universale

della libert. Linguaggio che la nostra tradizione e storia ha coltivato,

elaborato, profuso con intensit e coraggio, superando indubbie difficolt,

inesattezze, ambiguit e ritardi dovuti alla resistenza di coloro che temono

la sfida dell'incertezza del nuovo e dell'inesplorato. In tale condizione

non ci concesso cercare rifugio nel dialetto, sia esso parlato o costruito,

senza il rischio di farne modello e strumento di accomodante negligenza.

Non prudente cancellare interi pezzi di storia dell'architettura e dell'urbanistica

dal libro del 1900, in virt di un fastidio contemplativo, perch i valori

della tradizione stanno nella storia tutta intera. Anzi, nelle intenzioni

della storia che, per quanto ci riguarda, liberazione dalla tirannia,

sia essa di un capo che di un muro di pietra.

Avrei altre obiezioni riguardo alla parola "funzionalit" che lei attribuisce

all'architettura vernacolare. Sostituirei il vocabolo con "necessit" e

questa correzione cambia ulteriormente le cose, soprattutto in senso etico.

(Sandro Lazier

- 25/7/2002)

Per condividere l'articolo:

|

|

Altri articoli di Sandro Lazier |

|

Invia un commento all'articolo |

|

|

Stampa: "Lettera per il moderno.pdf" |

Commento 176 di Carlo Sarno del 05/08/2002

Caro Sandro, sono d'accordo sulla differenza sostanziale tra funzionalit e necessit, sul senso etico e veritiero nell'intenzione dell'architettura moderna, sullo sforzo compiuto da Le Corbusier, Frank Lloyd Wright ed altri per una architettura libera, democratica adatta all'uomo di oggi.

Per quando ti riferisci alla poetica, alla scarsa rilevanza del rapporto bello/brutto, qui non condivido. Il bello, il buono e il giusto sono tre categorie universali che interagiscono per amonizzare il rapporto dell'uomo con il creato, ed in particolare l'architetto con la natura (penso ad esempio alla teoria arcologica di Paolo Soleri).

A tal riguardo ho ripreso un brano di un mio articolo e che spero poi andrai a leggere per intero sul website Buildlab.

Cordialmente, e sempre grazie per le riflessioni che promuovi per una buona architettura (Bruno Zevi sarebbe felice di sentirti!). Ciao Carlo.

"...L'alto valore etico dell'arte, massima espressione del linguaggio, annienta la funzione decorativa e cancella le categorie del "bello" e del "brutto" che inattuabili razionalmente perdono ogni loro significato ed efficacia. Tutta l'arte del novecento ha concepito il proprio ruolo in funzione etica. In particolare l'architettura ne ha fatto un credo nel quale la liberazione dal pregiudizio e dal privilegio di pochi ha assunto nel manifesto del razionalismo la sua massima espressione. Se si dimentica la profonda e appassionata sincerit di questa intenzione, non solo non si capiscono la modernit e la nostra condizione attuale, ma non si capisce nemmeno la storia passata...." Sandro Lazier

"...Mi riferisco ad un libro su "Pio IX e l'Immacolata" di monsignor Michele G. Masciarelli e sulla questione della 'bellezza che salva', cos scrive: " Salver il mondo solo la bellezza redenta: quella che sorge dallo Spirito ed apparentata con le ultime realt; essa opera una coincidenza tra l'esperienza estetica e quella religiosa. Cos la bellezza dell'Immacolata Nella bellezza dell'Immacolata compatibile la bellezza dell'intera umanit Siamo invitati a imitare questa bellezza perseguendo la vittoria della verit sulla menzogna, dell'unit sulla divisione, della carit sul disamore, della grazia sul peccato ".

Laura Boccenti cos parla della bellezza nel suo articolo pubblicato sul numero di maggio di questo anno della rivista di apologetica Il Timone:" Sempre la bellezza richiamo all'assoluto perch in essa si sperimenta la 'luminosit' dell'essere e nello splendore dell'essere brilla la gloria di Dio ". " tratto dall'articolo "la bellezza architettonica tra natura e spirito" di Carlo Sarno pubblicato sul portale di architettura buildlab ,per vedere l'articolo l'indirizzo web : http://www.buidlab.com/article/133

5/8/2002 - Sandro Lazier risponde a Carlo Sarno

Caro Carlo Sarno,

la compagnia platonica del bello, buono e giusto è stirpe che, purtroppo, non ha un patrono imparziale cui fare riferimento. Sono “universali” di cui, grazie al cielo, l’umanità è riuscita a liberarsi con grande fatica, malgrado la perfezione del buon dio, della natura e della storia.

Tra l’altro, mangiarsi il proprio dio come fanno i cristiani, non è né bello, né buono, né giusto, ma può essere mirabile e convincente se la messa in scena coinvolge emotivamente le folle nella promessa di una vita eterna.

Ovviamente non critico la fede, né i fedeli. Mi intriga la liturgia.

La guerra non è né bella, né buona, né giusta. Ma "liturgicamente" ci sono fotografie e filmati che la ritraggono in modo sublime. Come sublimi possono essere le sue macchine mortali.

L’espressione artistica, a mio vedere (ma è pensiero che si perde nella notte dei tempi) è strumento delicato che può giustificare “esteticamente” anche le intenzioni meno nobili. Nella storia non c’è tiranno che non abbia legittimato e vestito il suo privilegio con capolavori artistici.

Perciò non è vero che una cosa bella sia, automaticamente, anche buona e giusta. Così come non è vero che una cosa ingiusta, o cattiva, possa non essere bella. Per questa ragione credo che il “bello” sia una strategia (un modo di esprimere con segni) e non una categoria. L’arte astratta non è né buona né giusta. E’ astratta, perché è solo segno (= significazione). Il resto è vecchia metafisica, che vuol dire assoluto, natura, dio. Che sono altra cosa.

Commento 213 di Paolo Marzano del 12/10/2002

Archittettura diventato sinonimo di Flussi , che come incontenibili e straripanti torrenti, scivolano senza seguire direzioni. Non esistendo argini che possano trattenere la loro potenza divulgatrice, hanno disintegrato l'antica localizzazione e hanno cavalcato i vettori comunicativi umani facendo proprie le diverse possibilit, trovando strade impensabili e mai usate secondo questi scopi.

I flussi hanno consumato il concetto di localizzazione, di coordinate fisiche, dellessenza del mondo materiale. Tutto ci non lo vedo in maniera negativa, sia ben chiaro, ma non vi sembra che dietro questa mascherina, ci stiano tante di quelle foto e argomenti sulle riviste specializzate, che "colano rendering a cascata". Non pu essere questa la nuova nicchia architettonica!

Vorrei si riflettesse, per su un concetto che ho cercato di chiarire su un mio articolo di prossima uscita di architettare.it, un aspetto della realt che viviamo e di cui bisogna tenere conto.

Bene, linformazione, come sappiamo, regna incontrastata il nostro tempo e le nostre visioni, con essa tutto un nuovo genere di relazioni, che non sto ad elencare da Benjamin fino a Foucault passando da Tschumi, Eisenman e gli ultimi "nastri di Zaha" contrapposti agli "aculei" primordiali, per non parlare delle visioni annacquate degli ultimi blob che si affacciano sulle colline del progetto a Pentedattilo per l'area archeologica. Dentro le bolle pu succedere di tutto l'importante farle assomiglire quanto pi possibile ad un liquido che si aggrappa dovunque, cio negli ultimi 3-400 concorsi!!! Dentro le bolle, tanto giustifichiamo l'informazione, che essendo incolore, inodore a-tattile, va bene cos. E, no! L'architettura penso sia una cosa diversa, nessuno ha la presunzione di definirla "assolutamente" (meno male), ma quella che vediamo, sappiamo che non lo , per tante ragioni basate sul fatto che quelle forme sono oggi di "tendenza" (e gi questo le allontana da concetti architettonici. Comunque, veniamo al paradosso di cui volevo parlare, esso insito nella struttura intima dell'informazione, unico elemento da indagare nei prossimi anni, per sviluppare un'architettura adeguata, vero infatti, che linformazione segue una velocit propria e non ammette ingerenze e appesantiti parametri, come il tempo e la distanza, quindi linformazione stessa, che tende a sottolineare lentropico degrado dello spazio. Attenzione !! Qui si parla di "mutazione della percezione", fondamentale per questo tipo di visione architettonica, e non di forme e di rendering come gli ultimi concorsi di gruppi giovani! L'architettura non solo visione! Altrimenti le descrizioni di Bruno Zevi di opere di architetti come Gaud o Mendelsohn, Wright o Van De Velde si vano a fare benedire e questo non va bene! L'architettura si odora e si tocca esiste come presenza e traccia un'ombra esattamente come la tracciamo noi! Lo spazio ci fa crescere e con esso la vera serie di "relazioni", ma queste sono diverse, da quelle che ci vogliono far credere. Quelle "altre relazioni", non sono, ora, mature troppo legate ad una forte componente mediatica sottoposta a strategie di mercato, che rifiutano sua maest, lo spazio!

Esso finisce per essere un ostacolo, come unincrostazione destinata, con il tempo, a scomparire. Paradossale!

Come pu, infatti, un elemento che nega totalmente lo spazio, diventare promotore di nuove idee e della sua stessa nuova concezione ed evoluzione? Questo un nodo da chiarire, sicuramente alimenter nuove strategie d'intervento (speriamo perch cos, sar difficile andare avanti, circondati e avviluppati in ipertrasparenze e atmosfere , non pop, che sarebbe interessante, ma blob, senza scampo!). Daltronde lapalissiano che linterattivit si rivela come uno scambio veloce, unazione che nella sua presunzione di ubiquit, pu evolversi in diverse maniere, ma fugge da qualsiasi compromesso formale; praticamente, il segno e lo spazio sono azzerati.

Pensate che questo probabile paradosso di fronte al quale prima o poi ci troveremo tra velocit dell'informazione e contrazione dello spazio (architettura) sia valida come tematica di discussione e riflessione, secondo me il tema principale della critica futura che distinguer le diverse diramazioni e le diverse definizioni delle diverse informazioni e la forza che avranno distinguendo quelle capaci di trasportare un carico di significato architettonico da quelle che avanzeranno senza di esso.

Oppure L'architetura non avendo bisogno di vettori portanti, si affider alla materia unico pattern educativo e didatticamnete comunicativo, che avendo un tempo "contemplativo" tutto suo, negher una velocit divulgativa e mediale, inutile?

Grazie dell'attenzione.

[Torna su]

[Torna alla PrimaPagina]